| �O���C�o�R�� �` �哴�R(1013m) �` �����Y���o�R�� |

|

|

| ���u�n�}�v��́�����N���b�N����Ƃ��̈ʒu�̉摜��\�����܂��B | |

| �O���C�o�R�� �` �哴�R(1013m) �` �����Y���o�R�� |

|

|

| ���u�n�}�v��́�����N���b�N����Ƃ��̈ʒu�̉摜��\�����܂��B | |

| �Q�O�P�S�N�O�V���O�T�� �i�y�j���j�܂�ꎞ�J �����o�[�F�R�� |

|---|

| ���s�����@�X�D�P�q�^���s���ԁ@�S���ԂR�W�� �i�x�e���ԁ@�O���ԂT�S���j ���v���ԁ@�T���ԂR�Q�� |

|---|

|

�s���|�[�g�摜�t ���N���b�N�ʼn摜���g�債�܂��B |

���� - �o�� | �s���[�g�|�C���g�̂���܂��t |

|---|---|---|

|

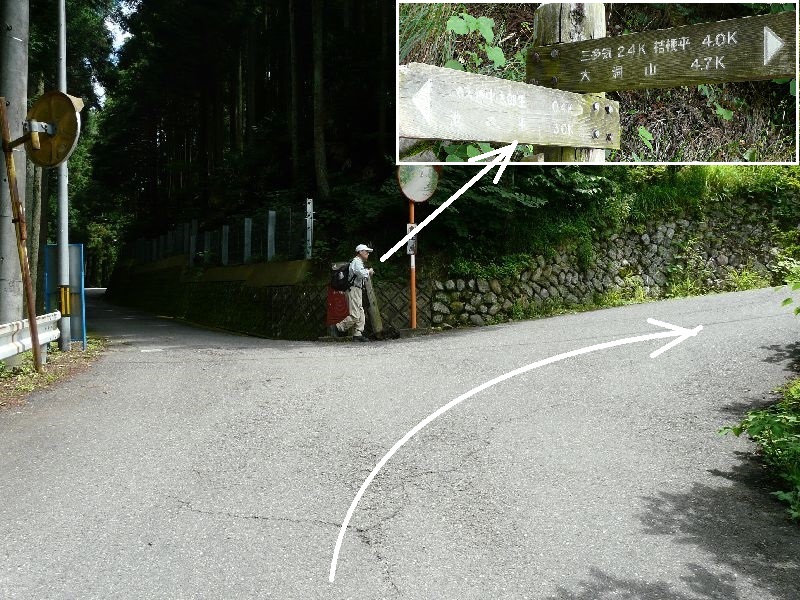

10:58 - 11:01 | ���F�̉_�ɕ���ꂽ����V�C�\��ł�15�����܂ō~���m��20���ƌ������ŋߓS�����������܂ňړ����āA�O�d��ʃo�X�~�Ís���ɏ��p����50���A��o���o�X��(Ca.400m)�ɍ~�肽���ɂ͉_�Ԃ�菭�����z���˂��ċC����30���B�o�e�o�e���o�債�ėp�ӂ���������2.5�g�ŃJ�o�[�o���邾�낤�Ɣ��f���ăo�X��̂��鍑��368����20m���߂�A�������ό��K�C�h�}�b�v�ő�}�̓������m�F������ |

|

11:02 | �M���̂�������_���E�܂��ē��C���R�������o�W�������ɑ���i�߂�ƁA���ʂ����ꂩ��K��鎖�ɂȂ��哴�R���ӊO�ɒႢ�R�e��������B |

|

11:04 | �����T�𗬂�閼����ɉ˂������拴��n��ƁA�ߋE���R�����̈ē��}���������Ă����̂Ő����̍s���͂������ł��鎖�͗e�Ղɑz���o����B |

|

11:06 | ����n��ƍ���̐Ί_���ɑ�����哴�R 4.7km����̌��ݓ��W�������B�ܑ����ꂽ���������E�ɑ傫�����˂�Ȃ�����}���z�ɕς��̂Ńy�[�X�ɋC�����ĂȂ�ׂ��؉A�`���ɕ����悤�S������B |

|

11:17 | �o�X����X�^�[�g����20�����ܑ����H��`���ƉE��Ɋ���ׂ����ݐՒ��x�̓����ڂɒ������A���̓������C(���ߋE)���R�����ƈē�����Ă���̂ł����ŕܑ��H����ʂ��B |

|

11:18 | �ꌩ����Ɣp���R�̌l�����v�킹�铹�������C���R�����Ƃ��đ��Y���ƎO���C�����ԋ����Ƃ������ƂȂ̂ŁA���ȕܑ��H�Ɣ�r�����ꡂ��ɉ��K�ȕ�������Ă����͂��ƐM�������̊g����R����`�����ɂ���B |

|

11:24 | �b���H��Ƒۂނ����Ώ�ɕς��̂ŁA�̂���ǂ������ꂽ���ł��鎖�ɔ[���������邪����Ղ�����������ĂȂ�ׂ��Ώ�ɏ��Ȃ��悤�����^�яグ��B |

|

11:32 | �ܑ��H�𗣂�Ė}��10���ʼnE�������2m���̗ѓ����������Ă���̂ŁA�茳�̒n�`�}�Ŋm���߂Ă݂�Ə㑾�Y������ѓ����m���Y�����Ɍq�����Ă���悤�œQ�̐Ղ��ڗ������̍L���ѓ���`�����ɂȂ邪 |

|

11:34 |

2��������i�߂�ƕ����ꂱ�̗ѓ��Ƃ����鎖�ɂȂ�B ���p�Ɍ��Ă�ꂽ���W�ɂ͓��C���R�����͉E�����������Ă���̂ł���ɏ]�����O�����т̒��Ɏl��(�����܂�)�炵�������Ə��L���������Ă���B |

|

11:35 - 11:37 |

���т̒��̏��L��ɒ�����������(Ca.560m)���Ђ�����Ȃ�ł���B ���ē����ɂ��ƁA���Y���ƎO���C�ɒʂ��鋌�������Ɍ��������ɂ͍]�ˎ����̑����������������u����A�g��̑��������A�O���C�^���@�̑��������Ƃ��킹���O�o���̒����ł���Ɠ`�����Ă��邻���ŁA�ꕔ�ł͐������Ƃ��Ă�Ă���Ƃ॥�� |

|

11:41 | ����������ɂ���ƍĂёۂ��O�~���~���ꂽ�Ώ����A�쒹�̘b�����ɖ�����ĐÂ��ȋ������ɂ₩�ɓo��`���B |

|

11:44 |

���Ȃ��E��ɍL�����n���ꂽ�����������}���Ă���邪�A���ɂ��̎����ł������l�̎p��ڂɂ��鎖�͏o���Ȃ����n���̐l�X�̓w�͂ł��ꂢ�ɐ�������Ă��ċC�����������B �������͕���ɂȂ��Ă����y�� �å���m�@�E �R�c�����z�ƌ@��ꂽ�Â��ΕW�����j���Â��Ă����B |

|

11:56 | ����������m���r��20��������i�߂�Ǝ��ёт���������ĕܑ����ꂽ4m�����ѓ����m���Y�����ɔ�яo��(Ca.670m)�̂ŁA��������ܑ͕����H���E(=��)�����i�ގ��ɂȂ�B |

|

11:58 | ���܂�̏��ׂŒ��˓����̐�����鎖�͂Ȃ����A���z�𗁂тȂ�����ȕܑ��H������Ă���Ɖ��x�v�̎����C���͏�����������28���ɕς���Ă���B�����������̕ӂ�͊���Ca.680m�n�_�Ȃ̂Ńo�X��(Ca.410m)����270m�o�������ɂȂ艷�x����2���Ƃ����̂�������B |

|

12:07 | ����������30���Ŏl�҂ɂȂ������ɓ������邪�A�E�͍��ŗL�����O���C�֑����A���i��������m�ցA�����č��͈�ʓ��ł͂Ȃ������ꂩ��o�鎖�ɂȂ��哴�R�ւ̓o�R���ō���Ɍ��Ă�ꂽ���ݓ��W�ɂ��y�哴�R�� 0.8km�z�ƈē�����Ă���B |

|

12:08 - 12:15 |

���獶��(=�k)���Ɉ�i�����Ȃ������L��(Ca.700m)��������̂ōŏ��̋x�e�����ގ��ɂ���B ���ʂ�̗ǂ��A�тɒ����ƋC���͍X�ɉ�������26�����w���Ă��邪�A�����o���������������C���ɂȂ�B |

|

12:19 | �R���������悤�ɑ����Βi�̓��͏��X�ɍ��x���グ�čs���� |

|

12:21 |

2�`3���Ŕ����o����悤�ɂȂ���y���̐� ���z�����z�Ə����ꂽ�W�̒ʂ��C�ɊK�i�̌��o�肪�n�܂�A�g���͏オ�邪 ���͏オ�炸�h�ʼn��x�������x�e�����ގ��ɂȂ�B �ܘ_��s����2�l�ɂƂ��Ă͂��قNJ����Ȃ��悤�Ńh���h������������ď��X�Ɏp���m���߂鎖���o���Ȃ��Ȃ鍠 |

|

12:32 | �K�i���r��ď����ȗx����ɂȂ����n�_(Ca.850m)�ɒ����ƁA��s�����o�[���҂��Ă����̂ʼn��Ƃ��ǂ��������o���āA�����ł����̊Ԃ̗����x�e�Ōċz�𐮂������x�߂�B |

|

12:43 - 12:45 | �Ăѕ���������Ȃ����ȐΒi�̌��o�肪�����������ɍ��x���グ�Ă��鎖���������Ȃ��瑫���^�яグ�Ă�����y���C���R���� 0.5km�^�R�� 0.3km�z�̌��ݓ��W(Ca.900m)�Ɍ}������̂��ق�̏��������x�߂��B |

|

13:07 |

���W���߂���ƃE���U������悤�ȐΒi���r��A�X���ɂ₩�ɂȂ��ĎR������[(Ca.970m)�ɓo�蒅�������������Ă����B �ڂ̑O�͍��ɂ��~��o�������ȋ�͗l�����쐼�����ɂ͌��o���̂��鍂���R��Ì��R���p�������Ă����B |

|

13:10 - 13:40 |

�����Ɏア���̂��A�Ŗ}��30���x����哴�R���x(984m)�ɂ���ƒH�蒅�����̂����A�C��23���̎R���͗��ɗ������Ċ����g���Ă䂭�̂��������Ȃ���R������̌i�ς�O���O�p�_(�_��:�哴�R �W��:984.82)���J�����Ɏ��߂悤�Ƃ��ăK�b�N������B�Ȃ�ƃJ�����̓d�r��ł���B ����������ӂ̏����ŏ[�d��Y��Ă������ƂɋC���t���������X����ł���B �������ɏ��J���p���c�L���������l�q�����Ȃ��璋�H��ۂ鎖�ɂ���B�K���J���p�ӂ�����ł͂Ȃ��̂����̂܂ܐH�������Ă���ƈ�ʂ��K�X�Ɍ�����ēW�]�͂قڃ[���ɂȂ��Ă��܂��B |

|

14:01 - 14:06 |

�H�����I��鍠�ɂ͉J���~�ނ��A���ς�炸�R���̓K�X�ɕ���ꂽ�܂܂Ȃ̂ł�ނ��ƕ�(Ca.940m)�܂ʼn������Y�x(1013m)�ɓo��Ԃ����A21�����R���������͂ރK�X�͈���ɔ���鎖�͖����������B���������̍ō��n�_�ɒ�����������ĂщJ�r�������Ȃ蓯�s�̃q�Q����ƃP������̓U�b�N�J�o�[�ƉJ������邪�A���͊����J���������炢�G���̂ł��̂܂ܕ������ɂ���B ���R���ɂ͢�x��ԎR��ƒ���ꂽ�Δ肪�M�̑Ώۂ��������������Ă����B |

|

14:17 | �₪�ė\�������Ƃ���J�͎~�݁A���X�ɃK�X�������Ȃ�̂ɕ����āA�J�オ��Ŋ���₷���Ȃ��Ă���}���T�d�ɉ��鎖�ɂ���B |

|

14:25 - 14:30 | �R������ɂ���15�����Ŏl�m��Ƃ̈ƕ�(Ca.850m)�ɒ����ƁA��������ɏ����r�ꂽ�ѓ����߂Â��Ă���B |

|

14:31 | �ƕ�����ɂ₩�ɓo��Ԃ��ƋC�Â��Ȃ����ɑۂɕ�܂ꂽ�₪�U�������l�m��(894m)��ʉ߂��ď����ȋN�������߂������O�m��(Ca.870m)�����̊Ԃɂ��ʂ�߂��ċ}�Ζʂ�`�����鎖�ɂȂ�B |

|

14:49 | ������肫��ƍ��肩�����C���R��������������̂ŁA���ݓ��W�ɏ]���č��ւ̕��R�ȓ��ɑ���i�߂�B |

|

14:51 | �a��ȐA�т̊g����L�X�Ƃ�������100m���`���� |

|

14:52 | �E���ɕܑ����ꂽ�q���ѓ����p�������̂ŊK�i�������ē�m��ƎO�m��̈ƕ��ɍ~�藧�B�������q����(Ca.800m)�ŁA���i���ĊK�i�����Γ�m��(Ca.840m)�o�R�ŃI�I�^���ɑ������A |

|

14:53 | �����͍��ւ̗ѓ���`���ē�m����������ɂ���B |

|

15:08 | �ѓ���200m���`���ƍ��֑傫���J�[�u����Ƃ���ʼnE��̎��тɓ��ݐՂ�����̂ŁA�E�̎R���i��œ��W�ɏ]������m��(Ca.800m)�}�ȊK�i������ƒ��Ȃ��l���H�ɂȂ����I�I�^��(Ca.750m)�ɒ����B |

|

15:08 | ���ԓI�ɂ��̗͓I�ɂ��]�T����������i���ēx�ɑ��Ղ��c�������Ƃ��낾���A���͗\��ʂ�ɐ��ɐL�т�n�`�}�́g�_���̓��h��`���ĉ����Y���։��R���鎖�ɂ���B���͗ѓ��قǂł͂Ȃ������K��50�p���̎R���Ȃ̂łƂĂ��g�_���̓��h�Ƃ͎v���Ȃ��B |

|

15:18 | �����ɉ��鎖�ɂȂ��q���ѓ���萮�����s���͂��Ă���悤�� |

|

15:20 | �w�NjN�����Ȃ������ɐL�т���K�Ȏ��т�D���Đ��֓`���t�J�t�J�Ƒ��ɗD��������H��B |

|

15:23 | ���x�ƂȂ��ѓ��ƌ������邪�v���v���ɑł��ꂽ���ݓ��W�ŕs���������邱�Ƃ��Ȃ��B |

|

15:33 | �₪�Ă��ꂢ�ɐ������ꂽ�ѓ�������悤�ɂȂ�ƏW���ɋ߂Â����悤���������ڂɌ����čL���Ȃ��Ă����B |

|

15:43 - 15:46 | �₪�ăI�I�^������35�����������Y���̓o�R���ɔ�яo�����ɂȂ�A����2m���̍L�����ɕς��B |

|

15:47 | ���͈�U�����ɕ����ēQ�������Ȃ��Ȃ邪�E��𗬂�閼����x���̂����炬���������Ă���B |

|

15:48 | �����K�[�h���[�����r���ƍL��3m���ܑ̕����H�ɕς�� |

|

16:00 | ���Ȃ��15�����H��ƎO���H�ɒ������A���W�͉E��Ɍ����鋴��Ί݂ɓn��悤�ē����Ă����̂Ŏx���̉E�݂�ʂ��q���ѓ��ɍ������A���ւܑ̕����ꂽ�ѓ���`������B |

|

16:15 | �|�c�|�c�Ɩ��Ƃ��p�������n�߂��15���������q�W���ɒ����āA���Ȃ��o�X�̒ʂ鍑��368���ɔ�яo���B |

|

16:33 - 17:23 |

�����T�ɂ��������Y���o�X��ɓ������邪�A��������(�ŏI)�o�X����������܂łɂ͂܂�1���ԋ߂��҂��ɂȂ�B �c�O�Ȏ��ɓK���ȓX����������Ȃ��̂Ŗ�����ň��ނ������Ă���l�q�������肵�Ȃ���o�X�̓�����҂B |

|

18:21 | �قڎ��Ԓʂ�ɓ��������݂���H�o�X�ɗh���Ė�40���A�����w����7�`8���������̓��Ń��b�N�����𗬂�����͖���19��47�����̉����}�s�Ŕ��ȉ��֒��s�����B |