| �E�J�R �` �����X��(Ca.360m) �` ���������T���H |

|

|

| ���u�n�}�v��́�����N���b�N����Ƃ��̈ʒu�̉摜��\�����܂��B | |

| �E�J�R �` �����X��(Ca.360m) �` ���������T���H |

|

|

| ���u�n�}�v��́�����N���b�N����Ƃ��̈ʒu�̉摜��\�����܂��B | |

| �Q�O�P�S�N�O�T���P�S�� �i���j���j�����܂� �����o�[�F�T�� |

|---|

| ���s�����@�P�S�D�W�q�^���s���ԁ@�T���ԂS�O�� �i�x�e���ԁ@�Q���ԂR�T���j ���v���ԁ@�W���ԂP�T�� |

|---|

|

�s���|�[�g�摜�t ���N���b�N�ʼn摜���g�債�܂��B |

���� - �o�� | �s���[�g�|�C���g�̂���܂��t |

|---|---|---|

|

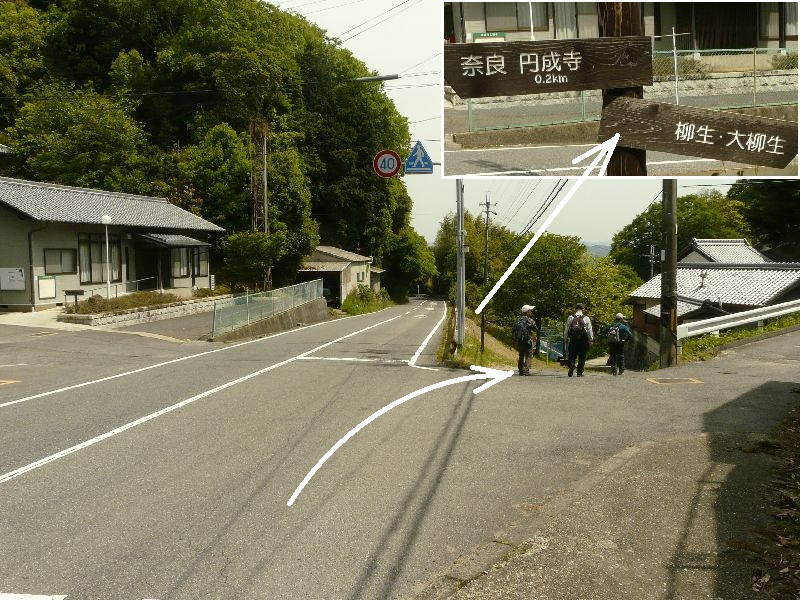

10:13 | 2005�N12���Ɋ������鎖���o���Ȃ������R�[�X��}��10�N�U��Ƀ��x���W���鎖�ɂȂ�AJR�ޗljw����ޗnj�ʃo�X��30���h�����E�J�R�o�X��Ő��l�̃n�C�J�[�ƈꏏ�ɉ��ԁB�~�������Q�q���Ă�����̓���H���鑼�̃n�C�J�[�ƕʂ�ē��C���R������k�Ɍ������ăX�^�[�g�B |

|

10:15 | 50m�قǐ�ɂ���x����̕���ɂ́A�X�ɒ��Ԃ��������1�{�ׂ̍������ʂ��Ă��鎖�����邪���W�ɏ]���Ă��ׂ̍����ɑ���i�߂�B |

|

10:19 | �ŏ��͂�������ܑ����ꂽ�A�т̒���H��2m���̓����ɂ₩�ɉ���� |

|

10:23 | �E������������тւ̓�������Ɠc���n�тɊg���钷�Ղŕ��R�ȎU���H�ɕς��B |

|

10:31 | ���Ɍ����O���H�������������W�ɏ]���ĉE�֕���i�߂�� |

|

10:33 | ������Ōl����ׂ̍��������֊��邪�A���̕���ɑł��ꂽ�S�ׂ����W�����ׂ̍��������C���R�������Ƌ����Ă����̂ł��̌l���H��H�鎖�ɂ���B |

|

10:36 | �C�����̗ǂ��c�����i�ƕʂ�đ������D�^��ŕ����ɂ����A�т�`�����ɂȂ� |

|

10:44 | ���邭��₢���Ɉ͂܂ꂽ�G�ؗтŃt�B�g���`�b�h�Ɩ؉k����𗁂т�ƁA�t���Ɍ@��ꂽ�����̓���`�����ɂȂ�B |

|

10:51 - 10:55 |

�o�X����o��35��������ƞ��̌������ԏ��L��ɏA���̂ŁA1��ڂ̋x�e���������Ƃ���B 2005�N�ɕ��������͂��̕ӂ���n���������̂����A10�N�߂����o�Ƃ�������l�����ς���ăR���N���[�g�ܑ��ɂȂ��Ă��鎖�ɔ[����������B |

|

10:59 | �₪�ē��W������ĉs�p�I�ɉE�����֖߂�悤�ɑ���i�߂�� |

|

11:01 | ������̏W�����k�ɗ�������������z���� |

|

11:05 | �E�肩��\�b�ƌ������Ă����Γ��ĂɌ�����ăR�������Ɩؗ��Ɉ͂܂ꂽ�X�Ɍ������� |

|

11:07 | �E��Ɋɂ₩�ȍ⓹��������̂ł��̍⓹��o��B |

|

11:09 | �⓹�̏�ł���x�z(�€��)�R���_�����Â��ȘȂ܂��������Ă���̂��q�b�\���Ƃ����_�Ђ̋����������U�Ă݂�B |

|

11:15 | �ꏄ��ςƂ���ŋ����̉��ɂ���g�C����q���āA�_�Ђ���쓌�ɐ^�������L�т�4m���̒n����`���B |

|

11:17 | �n���͈�U����47����V�����ΖؒÐ��������Ē��Ղȓc�����i�ɖ�����Ȃ���i�ނ�100m���O���œ��W�����܂���悤�����Ă����̂ō�(=�k��)�Ȃ��� |

|

11:18 | �����L���l���`���Ŗk���i�ށB |

|

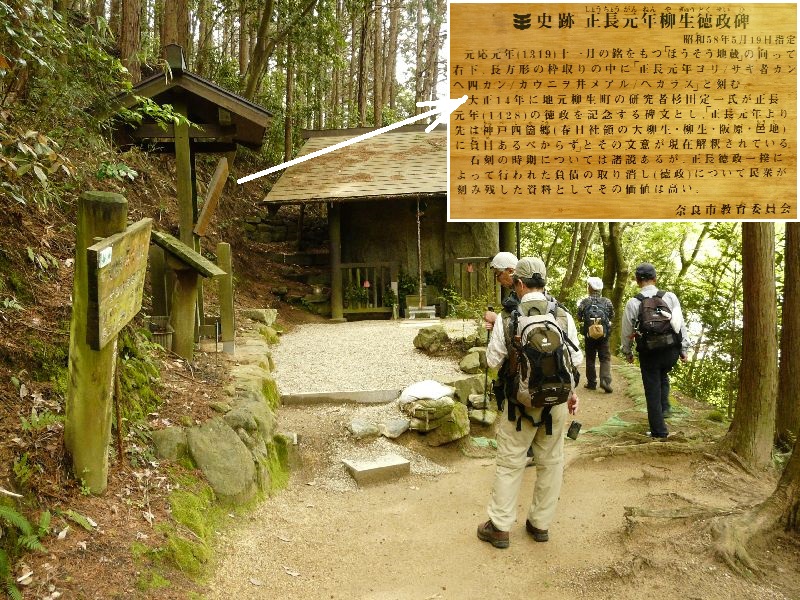

11:21 - 11:22 |

�O���Ɍ����Ă������Ƃ��ԋ߂Ɍ���������،Õ��ɓ�������̂ŃJ�����x�e�����ށB ���T�Ɍ��Ă�ꂽ�ē��Ɉ˂�����،Õ���6���I�㔼�ɑ���ꂽ���̂��낤�Ƃ̃R�����g��������Ă���B |

|

11:37 |

�����ɓ���g���Ƃ�D���悤�Ɏ��t����ꂽ���W�ʂ葫��i�߂�ƓˑR�L��ɔ�яo�����A���Ă�ꂽ�ؐ��̕\���Ɂg���h�Ƃ��������ꂽ�؎D���������Ă���̂����ĖʐH�炤�B ��́A�����Ӗ����Ă���̂��^���������܂ܒʂ�߂��鎖�ɂȂ�B |

|

11:42 | ��������5�����ʼn^�x���̎��̋@���ݒu���ꂽ���Ƃɒ������A���͂���������ɂȂ��Ă��Ė؉A�ɔ���ɂ������W���t����ꂽ����̂����E�b�J������ƌ����Ƃ��Ă��܂������ŁA���̕�����E�ւ̏����ׂ����ɓ���B |

|

11:48 | 5�`6���ō�������N��O�����Z���^�[�������ƁA10�����̒��w�������H�O�̊��k�œ�����Ă���悤�Ȃ̂ł��ז��ɂȂ�Ȃ��悤���̏��ʂ�߂���B |

|

11:51 | �₪�ĉE��O���ɂ��ꂩ��K���얾���̂����o�W���Ƃ��̌���ɉ�������Ă���㌴���t�߂̎R���݂����E�ɓ���B |

|

11:59 - 12:01 | ��������ɂقڕ��s���đ��鍑��369�������X�ɋ߂��Ȃ��Ă���ƁA���Ȃ��^���@�䎺�h�̎��@�ł���㉤�R��얾���ɒ������A�O��(2005�N)�Ƒ傫������Ă���̂͢��������֎~��̃��[�v�������ċ����ɓ���Ȃ��Ȃ��Ă��鎖�����A�B��J������Ă���͖̂k���ɐݒu����Ă���g�C�������̂悤���B |

|

12:05 - 12:06 |

���������R�[�X��H��ƁA�����̃V���f�����X�g�[���[���`�����������̈���������̂ő��̊Ԃ̃J�����x�e�����ށB ���߂��ɏZ�ނ����������̂悤�ɐ�������Ă���ƁA�����̏�傾�����A�n��@�邪���̈�˂̕t�߂�ʂ肩����A����̒��̔g�͂������邩��Ƃ����₢�𓊂��������Ƃ��뢂��a�������܂ŗ���ꂽ�n�̕����͂����H��Ɛu�˕Ԃ����B�A�n�l�͂��̊�ʂ̗ǂ��ƍˋC�������߂������ȂɌ}���������ŁA�������̂ɂ��d�������ł���ʂ����悯���A�����A�n�̉łɂȂ��Ǝc����Ă��邻�����B |

|

12:09 - 12:39 | ��˂��瓌��5�`6���H�����Ƃ���Œ��Ղ����{�̌����i�����n����l���ɍ������낵�Ē��H�^�C�����y���ގ��ɂ���B |

|

12:43 | �H��͓��ɓ`���ĎR�[��k�֒H��ƑS�����W���Ȃ���������Ɍ}�����邪�A�������瓻�Ɍ������\��Ȃ̂ŎR�����ɉE�L�т铹�ɑ���i�߂�B |

|

12:50 | �������炢�悢��㌴(�������)���ւ̓o��ɍ����|����̂����ŏ��̓R���N���[�g�ܑ��̏�肩��n�܂� |

|

12:57 | �E�����̎{���������ƐΏ�̋}�o�ɕς��̂ŁA�H��̃X�^�[�g�ɂ͏����苭�߂��銽�}�Ɏv�킸�����オ��y�[�X�𗎂Ƃ��Ȃ���̓��z���ƂȂ邪 |

|

13:05 | ����ȓ������n���ɕς��ƌ��z���ɂ₩�ɂȂ�A�E�e�ɑ傫�Ȋ₪�p�������Ɠ��܂ł����ꑧ���B |

|

13:06 - 13:08 | ����̃R�[�X���ōő�̓o��Ԃ��ł����㌴���ɒ������Ƃ���ōs����6�q�A�S�s����40%�Ƃ������Ƃ��낾���O��̂悤�ɕs����i���郁���o�[�͍��̂Ƃ���Ȃ��������B |

|

13:25 | �����z���Ė����̗��܂ł͊ɂ₩�ȎR������20������������ƁA�ґ��W���ւ̓����E����ɕ�����Ƃ���œ��W�̈ē��ʂ蒼�i����B |

|

13:26 - 13:28 |

�l����Ƃ��߂��鋐������邪�A���ꂪ�ʏ��vጒn���ƌĂ��n����F����������ꂽ����3m���̉ԛ���ŁA�E��������27�����̔蕶�����܂�Ă��邻�����B ���y�Ꝅ�̂Ƃ��ɔ_�����@����������(1573)�N���ȑO�̕��͏��ł���---���������̓����߁y�؋��_�����z�Ƃ����Ӗ��̔蕶��������Ă��邻�����B |

|

13:30 | �����2�`3������i�߂�ƍ���1.5m���������Z�n�������肩�猩�����Ă����B |

|

13:35 | �₪�Č����O���H���E�ɍ̂��č���369��������^���������Ɍ������ƁA�R�e�W���ւ̓����獶��2m���̈꓁�ւ̓�������̂ő���i�߂�B |

|

13:38 - 13:40 | 2�`3���ʼnE��ɉғ����̒Y�Ă��������ڂɕt���̂ŏ�����������āA��ƒ��̃I�W�T������ʔ����G�s�\�[�h�����������Ȃ��班���̊ԑ����x�߂�B |

|

13:47 | �₪�Ď��g3�x�ڂƂȂ�ϑ��I�Ȏl���H�ɒ����̂ōł��E���̓���`���o��� |

|

13:52 | �����Ƃ̏C�s��Ɠ`������V�T�Η��_�Ђ̓����ƂȂ钹���������̂Ő��蔲����B |

|

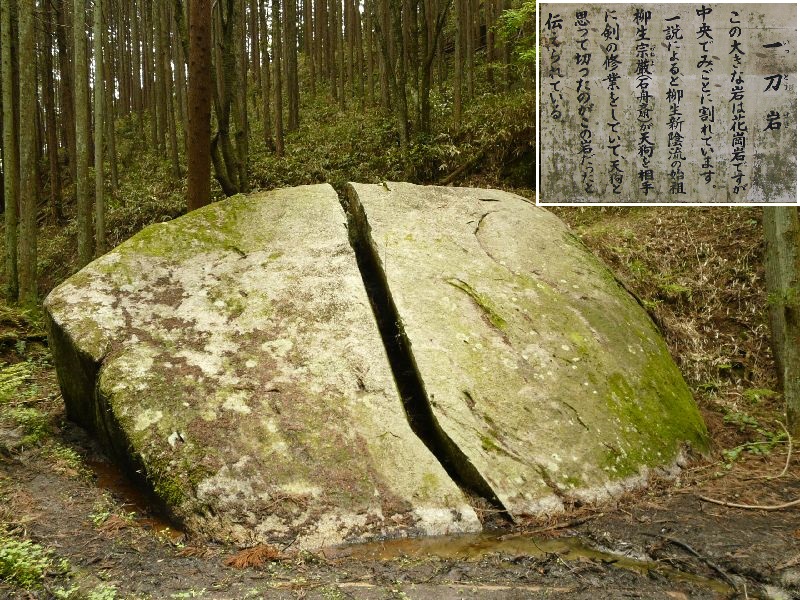

13:54 | 100m���i�ނƌ����ɖ����ꂽ�悤�ȕs�v�c�ȋ��ƒ��A�ꂪ���E�ɓ��邪�A���ꂪ�V�T�Η��_���̂��_�̂ō���6m�A��7.3m�A����1.2m�Ŕ���̐ΔՂ��Ɛ�������Ă���B |

|

13:57 - 13:58 |

���_�̂���50m�����֒H��Ɩ����V�A���̊J�c�ł���ΏMꎂ��V��Ǝv������ň꓁���f���������Ɠ`�������꓁���Ŗ}��7m�l�����邻�������A���̎�̈�b�͖����ɉɂ��Ȃ��������̂ł��܂苻�����N���Ă��Ȃ��B ���̌�͈�U�ϑ��I�Ȏl���H�܂Ŗ߂��ĉ��H�����Ɍ�����Ē��i���� |

|

14:07 | �����Ƃ̕�ł���F���T���ւ̓���`���Ă킴�킴���������F���T�������A |

|

14:17 - 14:26 | ����̃����o�[�S�������M���Ƃ������Ŕq�ϗ����x�����Ă܂ő��l�̕���Q�q����C�����͖����Ƃ������Ȃ̂ŁA���������x�߂������Ő�ɐi�ގ��ɂ���B |

|

14:28 | ��������͖k�����։��郋�[�g���̂��Ċɂ₩�ȎΖʂ�`�������� |

|

14:32 | �ő��ɉ˂��郂�~�W����n�� |

|

14:40 - 14:44 |

�Ō�̍s���ɓ���O�ɁA�K�ꂽ�����Ȃ��Ƃ��������o�[�����鎖�Ȃ̂��������ˉƘV���~�ɂ���������Č��邪�A�����܂ŗ����Ƃ���ő��Ɉ�a����i���郁���o�[�����ꂽ�̂ŏ����l�q�����Ă݂鎖�ɂ���B �����ł��킴�킴�q�ϗ����x�����C�ɂȂ�Ȃ��悤�Ȃ̂����R�c�@�̊O�������q�����ĉ��~�������鎖�ɂ���B |

|

14:56 - 14:58 | ��肠�������^�C���̏��������������o�X��ɓ������邪�A�c���4�`5�q���x�Ȃ�����������Ƃ��������o�[�̈ӋC���݂d���Ă����������������T���H�ւ̋}�K�i�Ɏ��t���āA�O��f�O�����ŏI�H���ɑ���i�߂Ă݂�B |

|

14:59 | �����܂Ŋ���10�q�߂����������ɂ͏����������o�肾���A |

|

15:01 | ���x���ɂ���͂�70m���Ȃ̂Ńy�[�X�ɋC��z���ĉ��Ƃ��}���z��o���� |

|

15:10 - 15:13 | �Ï�R�����ɉ��т�����K�ɐ݂���ꂽ�����ɒ����̂��x�e�����˂��J�����^�C�������ށB |

|

15:17 | ��������͓��������ׂ��Ȃ邪���������T���H�Ƃ��Đ������s���͂��Ă���̂ŁA���ȕܑ��H(=���C���R�����H)��`�����ꡂ��ɉ��K�Ŏ��R�т�ῂ��ɖ�����Ȃ���̗Ő��������y���ނ� |

|

15:19 | �C�����Ə����ȋN���ł͂��邪�ƕ��ɂ͖��炩�ɐl�H�I�Ǝv����a��̋�x���c����Ă��āA��������R�邪�z����Ă��������Ï�R�̖��O��������������m�鎖���o����B�������A�Ï�R�ւ̖��m�ȓ��͂Ȃ��T���H�͈ƕ����瓌���������đ����̂ŎR���ɑł��ꂽ�l���O�p�_(�_��:������ �W��:312.19m)�ւ̗������͎��̋@��ɏ��鎖�ɂ���B |

|

15:22 | �Ï�R������Ɍ��Č����ʂ�ƓˑR���オ�J���邪�A�G�̂��ĐA�т̗\��ł�����̂���Ɨp�ѓ����E���Ɍ�����Ă���ɔ�����`���� |

|

15:31 | 10�����ō����������������ꏊ�ɒ������A���̗��܂��Ă������ŘH���݊O�����������悤�g�t���c�L�֎~�I�h�ɒ@������Œʉ߂���B |

|

15:33 - 15:35 |

�w�NjN���̖����Ȃ��������������˂���20�����`���ƍ��ɕ�����O���H�ɓ�������B ���i����ΔH�֑������H�ƈē�����Ă��邪�A��X�͌v��ʂ荶�ɍ̂��Ĉ���(������)�̐Ε��œ��C���R�����ɍ������鎖�ɂ���B |

|

15:37 | ���邢�G�Ɉ͂܂ꂽ���т̔����𐼂֓`���Ə��X�ɍ��x���������čs�� |

|

15:42 | ��яo�����I�₪�ڗ����n�߂�ƃ��[�g�͔����𗣂�č�(=��)���̎Ζʂ�����悤�ɕς��B |

|

15:42 - 15:47 | ���̃|�C���g�͒��x���̐Ε��������ǂ̐^��ɓ�����̂ŁA���։��郁���o�[�ƕʂ�ĉE�����甖�����ݐՓ`���ŐΕ��̉��ɐ��肵�č~�蒅���ă����o�[�̓�����҂��Ȃ����Ε��O�̏��L����������J�����Ő������݂�B |

|

15:52 | �����o�[�̃J�����x�e���I������Ƃ���őő�쉈���𑖂錧��4����}�u�R�Y���ɍ������Ėk�������A���������̕���ʼnE�Ɋ��铌�C���R�����ɑ���i�� |

|

16:24 - 16:31 | �ɂ₩�ȏ��₪�_���_���Ƒ������ȕܑ����H��}��30���H����}�u���̋����ɒ��ڔ�яo�����ɂȂ邪�A���R����s��͑S�������x���K�ꂽ��������Ƃ������Ȃ̂ł����ł��q�ςƍs�ꏄ����������鎖�ɂ��ċx�e���ς߂������R�Ɏ�肩����B |

|

17:04 - 18:22 | �����o�[�̑��ւ̃_���[�W���C�ɂȂ邪��������̈����Q����30���|���ē`�������āA���J�T�M�����Ń��b�N���Ɣ����������͂i�q�̔��Ԏ����܂Ńv�����ȉ�Ŗ����ɕ����ʂ�������J�� |

|

18:28 | JR�}�u�w18��34�����ɊԂɍ����悤�����グ�邪�A�w�ɒ������Ƃ���ŖY�ꕨ�ɋC�Â������œr���܂Ŏ��ɖ߂邪������x�m���߂Ă݂�ƃU�b�N�̒��������Ƃ��Ă�����������A���߂ă����o�[��50���x��Ŕ��ȉ��֥��� f(^_^;) |