| 壓昮嶳搊嶳岥 乣 昮嶳擇嵗(1122m) 乣 墫姌椻愹 |

|

|

| 仾乽抧恾乿忋偺仜報傪僋儕僢僋偡傞偲偦偺埵抲偺夋憸傪昞帵偟傑偡丅 | |

| 壓昮嶳搊嶳岥 乣 昮嶳擇嵗(1122m) 乣 墫姌椻愹 |

|

|

| 仾乽抧恾乿忋偺仜報傪僋儕僢僋偡傞偲偦偺埵抲偺夋憸傪昞帵偟傑偡丅 | |

| 俀侽侾俁擭侽俈寧俀俀擔 乮寧梛擔乯惏傟屻撥傝 儊儞僶乕丗俆柤 |

|---|

| 曕峴嫍棧丂俉丏俉噏乛曕峴帪娫丂俆帪娫係俇暘 乮媥宔帪娫丂俀帪娫侽俆暘乯 強梫帪娫丂俈帪娫俆侾暘 |

|---|

|

乻儗億乕僩夋憸乼 伀僋儕僢僋偱夋憸偑奼戝偟傑偡丅 |

摓拝 - 弌敪 | 乻儖乕僩億僀儞僩偺偁傜傑偟乼 |

|---|---|---|

|

08:34 |

8寧偺寳奜墦惇傕妋掕偟偰戞堦夞崌摨帺庡僩儗偺捈屻偩偑丄梊偰傛傝僲儉傗傫偐傜採埬偺偁偭偨昮嶳嶰嵗傪廲憱偡傞帠偲側偭偨 慜擔偵媥壣懞傑偱堏摦偟偰崱擔偼廻幧偺憲寎僶僗偱壓昮嶳搊嶳岥(將嫴摶)傑偱憲偭偰懻偔偑摢忋偵偼惵嬻偑奼偑傝庤尦偺壏搙寁偼婛偵29亷傪帵偟偰偄傞 |

|

08:53 - 08:55 | 20暘掱偱栭業偵僔僢僇儕偲擥傟偰尐傑偱暍偄旐偝偭偰偄偨僒僒尨偑搑愗傟偰慳傜側栘棫偺峀応偵拝偔偲嶰崌栚偲懪偨傟偨昗幆偑寎偊偰偔傟傞偺偱彮偟懌傪媥傔傞偑丄弸偝偲崅幖偺強堊偱梊憐埲忋偺娋偲恎懱偺懹偝偱懌庢傝傕廳偔彮偟偢偮儊儞僶乕偐傜抶傟婥枴偵側傞偺偑婥偵側傞 |

|

09:12 |

抧宍恾偺674m撈昗傪夁偓傞偲嵞傃僒僒尨偺媫旜崻傪扝傞帠偵側傞偑岡攝偑彮偟娚傗偐偵姶偠巒傔傞偲屲崌栚偺昗幆偑尰傟傞偲偙傠偱媥宔拞偺愭峴儊儞僶乕偵傗偭偲捛偄偮偔帠偵側傞 屇媧偑惍偆傑偱懌傪媥傔偰偄傞偲懠偺儊儞僶乕偑儃僣儃僣曕偒巒傔傞偺傪尒憲偭偰彮偟抶傟偰懌傪恑傔傞 |

|

09:19 | 憡曄傢傜偢僒僒尨偼尐傑偱塀偡帠偼偁偭偰傕摢忋偵鄪傔偔捈幩擔岝傪杊偄偱偔傟傞帠偼側偔丄旝晽傕側偄忬嫷偲昿斏側悈暘曗媼偱儁僢僩儃僩儖偼偳傫偳傫寉偔側偭偰峴偔 |

|

09:23 - 09:26 | 傗偑偰僒僒尨傕旼偔傜偄傑偱掅偔尒惏傜偟偑奐偗偰偔傞偲暯扲側塤嫃暯偵拝偔偺偱丄媥宔拞偺愭峴儊儞僶乕偵捛偄偮偄偰娽慜偵敆偭偨壓昮嶳偺戝傜偐側嶳捀晽宨傪彮偟妝偟傒側偑傜墧偺傛偆偵廳偄懌傪媥傔傞 |

|

09:41 | 偝傜偵娚傗偐側孹幬傪揱偄忋偑傞偲僒僒尨偺拞偐傜幍崌栚偺昗幆偑寎偊偰偔傟丄傕偨偮偒側偑傜傕嶳捀偵嬤偯偄偰偄傞帠傪懱姶偟偰僥儞僔儑儞偼彊乆偵忋偑偭偰偒偨傛偆偩 |

|

10:09 - 10:13 |

懌傪堷偒偢傞傛偆偵壗偲偐嬨崌栚偺昗幆傑偱扝傝拝偔 偙偙偐傜偼堦婥偵媫幬柺偑懸偪峔偊偰偄傞偺偱僕僢僋儕悈暘曗媼偲旀傟偺棴傑偭偰偒偨懌傪媥傔偰嵟屻偺堦搊傝偵旛偊偨屻 |

|

10:29 - 10:51 | 庽栘偲僒僒偱揾傝暘偗傜傟偨媫嶁傪揱偄搊傞偲丄嶰摍嶰妏揰(揰柤:昮嶳 昗崅:1100.27m)偺懪偨傟偨壓昮嶳(1,100m)嶳捀偵搊傝拝偄偨愭峴儊儞僶乕偺柧傞偄巔傪挱傔側偑傜丄1500噒梡堄偟偰偄偨堸椏傕巆傝800噒偲側偭偰嶰嵗廲憱偵僀僄儘乕僇乕僪偑偪傜偮偒巒傔偨帠傪椻惷偵峫偊偰偄傞帺恎偵婥偯偔 |

|

11:06 | 嶳捀偱偼塤嫃暯偐傜慜屻偟偰偛堦弿偩偭偨擭攝偺抝惈(愭攜)偲偺夛榖偑抏傫偱偄偨偑丄偙偙偐傜壓昮嶳搊嶳岥傊栠傞偲嬄傞愭攜傪尒憲偭偰丄変乆偼拞昮嶳偺巔傪尒側偑傜婥帩偪偺椙偄椗慄傪揱偄壓傞帠偵側傞偑ゥゥ |

|

11:47 | 戝揥朷偵尒偲傟偰偄傞偆偪偵嵟掅埰晹偺僼儞僌儕洡(偨傢)傑偱壓傝拝偄偨偑丄峫偊偰傒傞偲壓昮嶳偐傜300m傕壓偭偨帠偵側傝夵傔偰傕偆堦搙300m傪搊傝曉偡帠偺戝曄偝偵妝偟偝傛傝傕恏偝偑摢傪夁偓偭偰偟傑偆 |

|

12:24 - 12:52 | 側傫偲偐啎f嶳嶳捀傑偱搊傝愗偭偰拫怘傪両茘l偊偰偄偨偑丄巹偺懌偑側偐側偐恑傑側偄偺偱嶳捀傑偱500m掱巆偟偰偍鎜偊岦偒偺栘堿偱傾僕僒僀偵尒庣傜傟偰拫怘媥宔傪嫴傓 |

|

13:10 | 彮偟偼旀傟偑寉偔側偭偨偑怘屻傕儁乕僗偼忋偑傜偢儊儞僶乕偑嶳捀傑偱偁偲100m掱傪恑傫偱偄傞崰丄巹偼偝傜偵100m掱棧傟偨墫姌暘婒傪嵍偵尒傗傞帠偵側傞偺偩偑偙偺帪揰偱旀傟偲悈暘傪峫偊偰崱夞偼偙偺暘婒傪壓傠偆偲寛怱偡傞 |

|

13:16 | 惡偺挷巕偱偼儊儞僶乕偼婛偵旔擄彫壆嬤偔偵拝偄偨傛偆偱丄巆傝250m偺嫍棧傪傕偳偐偟偔姶偠側偑傜嶳捀偵嬤偯偔偲 |

|

13:18 | 2暘掱偱忋昮嶳傊偺暘婒偵寶偮旔擄彫壆偵扝傝拝偄偰儂僢偲堦埨怱 |

|

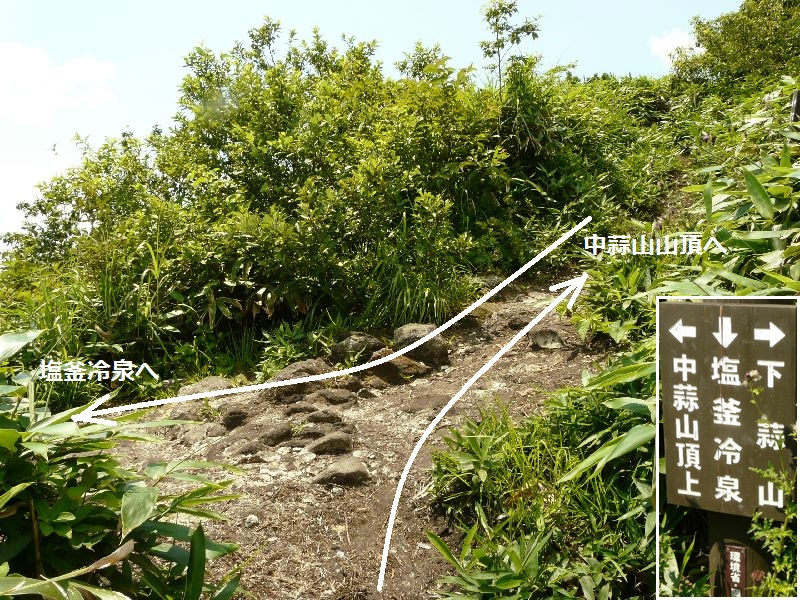

13:22 - 13:40 | 栚偺慜偵偼嶳捀傪尰偡嶳柤昗拰偲忋昮嶳偑栚傪塯偔偑丄僓僢僋傪旔擄彫壆偵抲偄偰昗拰偺寶偮拞昮嶳(1,122m)嶳捀傪傑偢摜傫偱巐摍嶰妏揰(揰柤:拞昮嶳 昗崅:1123.32m)偵僜僢偲懌傪忔偣偰丄挱朷傪妝偟傫偱偄傞儊儞僶乕偵奺帺偺悈暘傪妋偐傔傞偑椺奜側偔500噒偁傞偐側偄偐偲偄偭偨忬嫷傪妋擣偟偰廲憱傪抐擮偡傞帠傪採埬偡傞 |

|

峀偄嶳捀偩偑梲岝偑嫮偔栘堿偼側偄偺偱丄360搙偺挱朷傪妝偟傫偱堦懌愭偵旔擄彫壆偵摝偘崬傫偱儊儞僶乕傪懸偮偑丄偙偺偲偒婛偵堸椏偼400噒偟偐巆偭偰偄側偄 傗偑偰儊儞僶乕慡堳偐傜廲憱抐擮偺摨堄傪栣偄愭掱偺墫姌暘婒傑偱栠傞 |

|

|

13:46 | 暘婒傪塃偵愜傟偰拞昮嶳搊嶳岥(墫姌椻愹)傊懕偔旜崻摴傪揱偄壓傞偑丄娽壓偵偼慺惏傜偟偄宨娤偑峀偑偭偰偄傞偺偱崱傑偱偺旀傟偼悂偭旘傫偱偟傑偆 |

|

14:00 | 傗偑偰旜崻摴偼庽椦偵暍傢傟偰挱朷偼柍偔側傝丄20暘掱偱敧崌栚偺昗幆傪尒傗傞偲幬搙偑憹偟偰媫幬柺傪壓傞帠偵側傝 |

|

14:18 | 攳偒弌偟偵側偭偨栘偺崻偵彆偗傜傟偰媫嶁傪壓傞偲15暘彮乆偱榋崌栚傪夁偓傞偑僐乕僗偼憡曄傢傜偢栘偺崻摴偺媫嶁偑懕偔 |

|

14:27 |

10暘偱彮偟娚傗偐偵側傞偲彫偝側釱偑栚偵晅偔偑丄埬撪彂偵偼擔棷(傂傞偑)恄幮偲彂偐傟偰偄傞偑堗傢傟偼敾傜側偄 偡偖嬤偔偵懪偨傟偨昗幆偱偙偙偑屲崌栚偱偁傞帠傪嫵偊傜傟傞 |

|

14:42 | 傗偑偰怉椦懷偑巔傪尰偡偲嶳悶偑嬤偯偄偨帠偑幚姶偱偒偰嶰崌栚偺昗幆傪捠夁偡傞偑丄愭朜傪曕偔僲儉傗傫偺懌庢傝偑偝傜偵懍偔側傞偺偱袀鍌羵苽穫閭苼A悈暘偑側偔側偭偨偺偐傕丠茓C偵側傝弌偡偑 |

|

14:59 - 15:02 |

15暘傕揱偄壓傞偲憉傗偐側戲壒偑暦偙偊偩偟丄掱側偔椻偨偄悈偑棳傟傞擇崌栚偵拝偔偺偱慡堳偑巚偄巚偄偵僞僆儖傪怹偟偨傝婄傪愻偭偨傝偲巚偄偑偗側偄戝帺慠偐傜偺僾儗僛儞僩偵戝婌傃 仸寁夋捠傝廲憱偟偰偄偨傜偲偰傕偙偺僾儗僛儞僩傪嫕庴偡傞偙偲偑弌棃側偐偭偨偩傠偆丄偲帺夋帺巀偟偰偍偙偆 |

|

15:13 |

彮偟懌応偺峳傟偨戲増偄傪揱偆偑丄傗偑偰幖尨丠傪巚傢偣傞幖抧懷偵拝偔偲堦崌栚偺昗幆偑尰傟偰柍帠墫姌搊嶳岥偵壓傝拝偄偨帠傪嫵偊偰偔傟傞 偡偖尰傟偨暘婒傪塃偵恑傓偲墫姌椻愹偵懕偄偰偄傞傛偆偩偑丄帠慜抦幆傕帩偪崌傢偣偰偄側偐偭偨偺偱偦偺傑傑嵟廔僑乕儖偺拞昮嶳搊嶳岥偵婥帩偪偼岦偄偰偄傞偺偱帺慠偵憗懌偵側傝丄傂偨偡傜婥帩偪偺椙偄庽椦懷傪揱偆偲 |

|

15:27 |

15暘掱偱墫姌儘僢僕偺偁傞拞昮嶳搊嶳岥偵旘傃弌偡偑丄偙偙偵墫姌椻愹偐傜庢悈偝傟偨愝旛偑偁傞偺偱憗懍庤傪怹偗偰傒傞偑5昩傕怹偗傞帠偑弌棃側偄掱椻偨偄偺偩偑丄婥暘偲偟偰偼摢偐傜巚偄偭偒傝偙偺悈傪旐偭偰傒偨偄徴摦偵嬱傜傟傞 仸枈槜鈵颍偼昮嶳嶰嵗偺恀拞丄拞昮嶳偺悶偺扟娫偐傜桸偒弌傞揤慠悈偱丄搶惣12m丄撿杒5m丄嵟怺晹偼1.9m丄柺愊栺60m2偺傂傚偆偨傫抮傪宍惉偟丄桸悈検偼枅昩300儕僢僩儖丄悈壏偼擭拞11搙慜屻偲椻偨偄偙偲偐傜傕椻愹偲偄偆柤偺堄枴偑傛偔傢偐傞丅徍榓60擭偵偼擔杮柤悈昐慖(娐嫬徣)偵擣掕丅偲徯夘偝傟偰偄傞丅 |

|

15:29 | 変乆傕擖傟懼傢傝棫偪懼傢傝椻偨偄扟悈偲媃傟偰惗偒曉傞偑丄偦偺娫偵傕師乆偵戝偒側億儕僞儞僋傪愊傫偩帺摦幵偑傗偭偰偒偰偼悈傪媗傔崬傫偱嫀偭偰峴偔 |

|

15:40 - 16:25 | 梊掕抧揰偲偼堘偆偺偩偑丄媥壣懞偐傜偺寎幵懸偪帪娫傪棙梡偟偰儘僢僕偱椻偨偄價乕儖偱峇偨偩偟偔僾僠斀徣夛傪嵪傑偣偰廻幧偵堏摦偟偰 |

|

18:00 | 偍懸偪偐偹偺梉怘偵偼丄屄暿偵彑嶳側偳傪廃梀偟偰抷偣嶲偠偰偔傟偨僆僲偝傫傪岎偊偰偺戝斀徣夛偱掲傔偔偔偭偨 |

|

10:18 |

乻僄僺儘乕僌乼 嶰嵗廲憱傪壥偨偣側偐偭偨夨偟偝偼巆傞偑丄峫偊偰傒傟偽嵟嬤偺墦惇偼屻嶳丄戝嶳丄偦偟偰崱夞偺昮嶳偲攕戅偡傞帠偑僩儗儞僪偵側偭偰偄傞傛偆偩 婣楬偵晅偔慜偵傕偆堦搙嶰嶳偺巔傪栚偵從偒晅偗偰偍偙偆 |