| �V�ƃR�[�X �` �Γ�A���v�X�c��(599.7m) �` ��փR�[�X |

|

|

| ���u�n�}�v��́�����N���b�N����Ƃ��̈ʒu�̉摜��\�����܂��B | |

| �V�ƃR�[�X �` �Γ�A���v�X�c��(599.7m) �` ��փR�[�X |

|

|

| ���u�n�}�v��́�����N���b�N����Ƃ��̈ʒu�̉摜��\�����܂��B | |

| �Q�O�O�W�N�O�R���Q�V�� �i�ؗj���j����ꎞ�܂� �����o�[�F�P�� |

|---|

| ���s�����@�P�W�D�V�q�^���s���ԁ@�U���ԂT�O�� �i�x�e���ԁ@�O���ԂS�X���j ���v���ԁ@�V���ԂR�X�� |

|---|

|

�s���|�[�g�摜�t ���N���b�N�ʼn摜���g�債�܂��B |

���� - �o�� | �s���[�g�|�C���g�̂���܂��t |

|---|---|---|

|

08:33 |

JR���C������ΎR�w�����Y�Γ�o�X(�c��ԌɑO�s��)�ɏ���V��(�����)�o�X��ʼn��Ԃ��� ��������E(=��)���������ꂩ��K��铰�R�����Ȃ��瓌�ܑ֕��H��H��� |

|

08:38 |

4������������(�������傤��)�̑O�ɒ��� ���̒����H�ɑł��ꂽ���W�ɏ]���ĉE�܂��� |

|

08:42 | ���Ȃ�ɓ`���ƒ��Ȃ��V�{�_��������Ɍ����Ă���̂ō��̊K�i���� |

|

08:43 | �����ւ̓r���ʼnE��ɕ������ԓ��ɑ���i�߂�� |

|

08:44 | �Ж����̗��ɏo��̂ŁA����ɉE��ɑ����ׂ��R���֑���i�߂�� |

|

08:44 | �E��Ɍ������������̓��ɍ������ĉ�荞�ނ悤�ɓ����������֒H�� |

|

08:48 |

�����Ȕ����ɏo���Ƃ���Œ����������̂œ��W�ɏ]���ĉE�i�ނ� |

|

08:51 | �U���ĕ����ɂ����_�P���̔�����o��o�����ɂȂ� |

|

09:10 | �₪�ċ����̔w����A�z������悤�ȑя�ɘA�Ȃ����I��̉���ʉ߂���ƁA�G�䂭�炢�̃T�T�ɕ���ꂽ�������ɕς�� |

|

09:23 | �₪�ėr���ɕ���ꂽ�ƕ����z����ƃT�T�̒�����V�Ɓ���̓��W���E�肩��}���Ă���� |

|

09:28 | �ĂуU�����}��Ƌ���̎U�����������`���o��� |

|

09:30 | �R�����߂����������Ă����S�������Q�[�g���b�N���}���Ă����̂ŁA���̊�̊Ԃ���蔲�����Ƃ���� |

|

09:31 | �Ꮧ�J�R�[�X�ɍ������Ē�����̎O���H���E�֓`�� |

|

09:33 | �K�i��̊���z����� |

|

09:35 | ���R�����ގ��ɂȂ�A�ɂ₩�Ȉƕ������O���Ɍ����钆��Ɍ����� |

|

09:43 | ��������͈�U�����ȃL���b�g�ɍ~��Č͂�̒�q�ɏ������A����̏�ɓo���� |

|

09:46 - 09:51 | �O�̃s�[�N���������R����(384m)�ɒ����̂ŁA��ɂ���ĎR���ɑł��ꂽ�O���O�p�_(�_��:�X���@�W��:383.95m)�W�����\�b�Ɠ���A���̌�H�鎖�ɂȂ���̑��_�R�`���ԃ��x�̎R�����߂� |

|

09:52 | �R���������O�ɓ쐼�Ɍ����鋐����V�_���l������ڂɎ~�߂� |

|

10:06 | ����`���Ȃ��瓌��܂Ŗ߂�A�Ꮧ�J�R�[�X��`�����ɂ��� |

|

10:16 | ���}�ȎΖʂ������Ċɂ₩�Ɍ����o��ƒ�����̕���ɒ����̂ŁA����������Ă������R��U��Ԃ��Ē��߂���A�E�ւ̐����R�[�X��������č��ւ̊Z�_�������ɉ��� |

|

10:21 | �J�����J�܂ʼn����2m���̖��m�ȓ��ɂȂ邪�A�������̎��͐�������ĕ�����T�T���̓��𓌂ɒH��� |

|

10:28 | �O���ɍL�����n���ڂɓ��袌}�s����s��������̓��W�Ɍ}�����č��n�̈���ɉ͌��ɔ�яo�� |

|

10:29 | �����͐���X��������ɒr���������������A�㗬���痬�ꍞ�y���Ŗ��܂��Ă��܂����ł�����ɉ͌��ƌĂ��悤�ɂȂ������������A���̍L�����������������ɒH���čs���� |

|

10:33 | �Z���璼�߂ʼnE������Ƀn�b�L���Ƃ������������̂ł��̓��ɓ���A2�`30m���i�߂� |

|

10:34 |

�Z����̏�ɉ˂���ꂽ�S���̋������Ɍ����Ꮧ�J�̉E�݂��������� ���I�����_�l�Z�t�̃��n�l�X�E�f�E���[�P�̎w���ɂ��A����22(1889)�N�ؐ𐮑R�Ɛς��炪���������̂��L�O���Ė��t����ꂽ��I�����_�����������c���Ă��� |

|

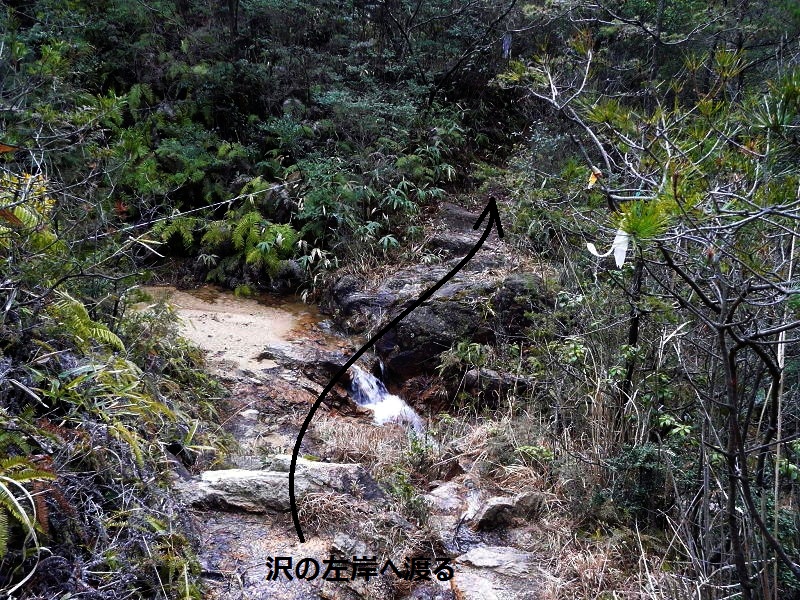

10:36 | �J�ɉ���Ɣ�ѐΓ`���ō��݂ɓn���āA�b���k�J�������y���� |

|

10:41 | �������R�ɂȂ����Ƃ���ōĂщE�݂ɓn��Ԃ� |

|

10:46 | �����Ɋ�Ԃ�`����������e�̉����y���݂Ȃ�����̊K�i�����荶�݂ɓn�� |

|

10:50 | 4�`5���ʼnE��Ɏ肷��̕t����ꂽ�Α���̓W�]��H����́A�����ɂ͐ΐςŔ�����������ꂽ�}�s�������߂鎖���o���� |

|

10:54 | ���݉����̋}�Ȋ���������V�_���ɏo�����̂ŁA��ѐΓ`���ɍ��݂𑖂铌�C���R����(=����109��s�����{����)�ɍ������� |

|

10:57 |

�ܑ����ꂽ���C���R����������200m�قǒH��ƃw�A�s����̂Ƃ���Ţ�@������T���ƒ���ꂽ�Ε��̌}�����邪�A�ܑ��H���番����ĐΕ��̔w���`���ׂ����ݐՂ��ڂɕt�� ���炭�n�`�}�ɏ����ꂽ�g�_���̓��h���낤���A���͂��̃V���[�g�J�b�g��ʂ炸�ɍL���ܑ��H��H�鎖�ɂ��� |

|

11:04 |

5�`6���ɂ₩�ɓo��ƉE��ɑ��_�R�ւ̓o�R��������������̂ł��̕���ɑ���i�߂� ���̕���ɂ͢���s����s��������̓��W�⢂��Ȃ��݂ӂǂ��݂�����ƒ���ꂽ�ΕW���ł���Ă��� |

|

11:07 | �E�i�ނƂ����R���N���[�g�ő���ꂽ�s����������̂ł������n��A |

|

11:10 |

�����ɕt����ꂽ����`���Ɗ₪��яo���ăS�c�S�c�Ƃ�����������Ȃ����̓�ɓ������� �W�]�̊J�������Ȃ��肩��́A�E���������������������R�̊���߂鎖���o���� |

|

11:24 | ���Ȃ�����߂���ƕ��R�Ȓn����H�鎖�ɂȂ�A���Ȃ�����O�����x�e�������˂��n�����������Ă��� |

|

11:25 | �n�������߂���ƍ��܂ł̎R���R�Ƃ������͋C�������āA�����ɂ��Q���Ƃ������i�ςɕς�� |

|

11:39 | 12�`3��������i�߂��4m���̊�Ɍ@��ꂽ���s���̌�������� |

|

11:43 | 5�����ʼnE��ɍׂ����ݐՂ��ڂɕt�����A���̓��͕��H�œ`������x�ւ̕���Ȃ̂œ��̏��`���b�Ɗm���߂Đ�ɐi�� |

|

11:49 | �Q����5�`6���H��Ǝ��f�Ȍ��E�����E�ɓ��� |

|

11:50 |

���ꂪ����Ɍ��������ŁA����ɒ��i����Ɖ����͐M�y�ɒʂ��Ă����悤�������ł͔p���R�ƂȂ����_���̓��Ƃ��Ēn�`�}�ɋL�ڂ���Ă��� ���剡�Ɏc��ΕW�ɂ��E �u���������ƒ����Ă��鎖����A���̂悤�ɗ������鎖���o���� |

|

11:50 | ������Ƃ�������������܂����Q�̂̐Ε����o�}���Ă���� |

|

11:58 |

���̑��ɐl�̎p�͌������A�Â��ȎQ�����m���r���H��Ɠ傩��10�����ŎO���H�ɒ��� �����œ��C���R�����͍��֕�����邪�A���͉E�ւ̊ɂ₩�ȓo��ɑ���i�߂�� |

|

12:00 | ���̂�2���ő��_�R�s�����̋����ɓ��� |

|

12:01 |

�����܂ŗ���Ƌ����ő����̃n�C�J�[���H�����Ȃ̂ɋ�������� ����܂Ől�C���Ȃ��Â��ȎR�������y���߂������܂�ʼnR�̂悤�� ���l�̎�������ʂ�g�C�������肷�邪�A���̕s�����͑�Îs�ɂ��钷���R���鎛�i�O�䎛�j�̖������ƌ������ŁA���ɉ��x���|���̂��߂ɏo�d�����ł��낤���������̈ē��ŏ��߂Ēm�鎖�ɂȂ� |

|

12:02 | �������Ė{�a�ւ̐Βi��`���オ��� |

|

12:03 | ����Ɋ�肩����悤�ɑ���ꂽ�����ȕ��䑢��̖{�a���Ј�����悤�Ȕ��͂Ō}���Ă���� |

|

12:08 | �Βi��o���ƉE��ɐÂ��ɘȂޖ{�a���ڂɕt�����A���̖{�a�̒��͕��i�����J���Ă��Ȃ��悤�œ����ɏ����ꂽ��y���̘�(�܂�)���܂�����������̕��������䂩�����Ƒf�p�������������� |

|

12:10 | ����ɎR���Ɍ������ƈ�i�����Ƃ�������̉@���������Ă���̂� |

|

12:11 | ��O�����荞������_�R(599.7m)�R���ɑł��ꂽ�O�p�_(�_��:�s���R�@�W��:599.67m)���\�b�Ɠ���ʼn��̉@�ɑ���i�� |

|

12:13 | ������܂�Ƃ������̉@�ō���̎R�s�������ɏI��鎖�����肢���� |

|

12:16 - 12:35 |

�{�a�܂Ŗ߂�A�ٓ�������̖T�Œ��H��ۂ� �����ł̋C����15���Ŗ�����ԁA��������������̂ŗ\��𑁂߂ĎR��������� |

|

12:48 | �傩��250m�����H��߂�Ɩ���x�ւ̕������̂ł��̕�������֓`�� |

|

12:49 | �����i�ނƑ����ɃT�T���L�����ē�������ɂ����Ȃ邪�A���R�ȃR�[�X�Ȃ̂ł��܂葫�����C�ɂ��鎖�Ȃ���ɐi�ނ� |

|

12:51 | �ؗ��̐�ԂɁA���ꂩ�����������x�����`�����Ă���� |

|

12:56 | �₪�Đ���y�����悤�Ȕ�����ʉ߂���� |

|

13:01 | �ĂуT�T�̍L����472m�ƕW���o�� |

|

13:05 |

���R�Ȉƕ��ɒ��� �����Ɍ}�s���ɑ����{��J�R�[�X���E�ɕ��Ă��邪���͊ɂ����������ɑ���i�߂� |

|

13:11 | 5�`6���Ŗ��邢���n�тɏo�邪�n�`�}�ɍڂ��Ă���r���͊m�F���鎖���o���Ȃ��܂������W�Ɉē�����ē��Ȃ�ɒH�� |

|

13:22 | 10�����ɂ₩�ɉ���ƂS���H�ɂȂ��Ă����o�����ɒ����̂ŁA���ԃ��x�֑����E�ւ̓���������� |

|

13:28 | ���ʂɌ�������т̋}�o�ɑ���i�߂邪�X�������G�̏�������Ȃ���悶�o�鎖�ɂȂ� |

|

13:29 | �}���o����Ĕ����ɏo��Ə��X�Ɍ��z���ɂ₩�ɂȂ��ăT�T�����L���� |

|

13:32 | ���Ȃ��T�T�����r���Ƃ����3�l�̐�s�p�[�e�B�[�Ƃ���Ⴄ�� |

|

13:35 - 13:46 | �Ԃ��Ȃ�����x�R��(562m)�ɒ������A�R���͓��₩��20�l���̃p�[�e�B�[���k����Ă���̂Ŏb���ҋ@���ĎR�����̂�҂��Ă��̌�K������ԃ��x���������J�����ɔ[���A�o�����܂Ŗ߂� |

|

13:51 | ������͉��H�Ŋm���߂����ԃ��x�֑���i�߂鎖�ɂȂ邪�A�r���Ŋ��J�ѓ��ւ̕�������Ɍ���鎖�ɂȂ� |

|

14:13 | ����25�����Ō䕧�͌��߂��̕x�쓹�ɍ������č��̊��J�����i�݁A�����̕�����E�֑�J�͌���ڎw�� |

|

14:16 | 3�����ňƕ������z���Ċɂ₩�ɉ���� |

|

14:16 | �����ɒr��������Ɍ�����ĒJ��`���� |

|

14:21 | 4�`5���������ΐF�ɑ�������r�����Ɍ��� |

|

14:26 | 5�����ōL�X�Ƃ�����J�͌��ɒ����̂ŁA���̑�J�͌��𗩂߂�悤�ɉE���������ԃ��x�ւ̓��ɕ���i�߂� |

|

14:27 | �L�������狷���R���ɕς��� |

|

14:34 | �I�₪�ڗ����n�߁A |

|

14:37 | ���z�������ɏ]���ĘI����傫���Ȃ�A���������܂ŗ���ƃ��[�v�̕t����ꂽ�����悶�o�鎖�ɂȂ邪�A�����ɓo�蒅���ƌ䕧�͌�����̔��������E�肩�獇������ |

|

14:45 | �b���͉��K�Ȕ�������`����7�`8���ō����ɍL�����h�ѓ������������R���͈�U�������邪�A |

|

14:52 | �����E�ɓo�铌�C���R������H��Ƣ���֒Ò�(2.6km) ���ԃ��x���と��̓��W�������̂ʼnE�ւ̊ɎΖʂ�H��� |

|

14:54 - 15:08 | �O���O�p�_(�_��:�����R�@�W��:432.92m)�̑ł��ꂽ���ԃ��x(432.9m)�ɒ����̂ŁA�����O�p�_�Ɉ��A������ |

|

14:55 |

�����ɓo���čŏ��ɖK�ꂽ���R�̊��ƌ�Ɏp��������O��R�̐�i�����\���� �m���r����15�����W�]���y����ł����10�l�߂��p�[�e�B�[����ɓo���ė���ꂽ�̂Ō����Ȓ��]�������ĉ��R���J�n���� |

|

15:09 | �����̗����牺�邪��̒������J���Ă������R�������Ɍ�������`�Ő��ɐL�т������`�����鎖�ɂȂ� |

|

15:12 | ������2�`3����ɒH��Ə����Ȓ����������̂ʼn�����蔲����Ɠ��͐������֒H�� |

|

15:15 | ���K�������������̓S�c�S�c�ƘI�o����������ɕς��� |

|

15:16 | ���}�ȉ��肩�獻�h�ѓ��������� |

|

15:17 | ���̑����R����`���� |

|

15:36 | ���X�ɏ��̖��ڗ����Ȃ��Ȃ��Ă���Ɨѓ��ɍ������� |

|

15:45 |

�}�z�r���̍������ɔ�яo�� �����ċ{�m�O��r�Ɖ��r���������V�Βq(�������)�_���ɒ����̂Ŗ������R�o�������Ƀ\�b�Ɠ��������čL���ܑ����ꂽ�Q�������� |

|

15:48 | �����̒�������� |

|

15:49 | �S�[��������o�X��ɒ������A���̃o�X�܂Ŏ��Ԃ��̂Œʂ��^�������i���25�����̑��q�o�X��Œ��x�p���������o�X�ɗh���ĐΎR�w�Ɍ������� |