| 十三仏参道 ~ 箕作山(373.5m) ~ 太郎坊宮参道 |

|

|

| ↑「地図」上の○印をクリックするとその位置の画像を表示します。 | |

| 十三仏参道 ~ 箕作山(373.5m) ~ 太郎坊宮参道 |

|

|

| ↑「地図」上の○印をクリックするとその位置の画像を表示します。 | |

| 2007年05月22日 (火曜日)晴れ メンバー:単独 |

|---|

| 歩行距離 7.8㎞/歩行時間 3時間49分 (休憩時間 0時間19分) 所要時間 4時間08分 |

|---|

|

《レポート画像》 ↓クリックで画像が拡大します。 |

到着 - 出発 | 《ルートポイントのあらまし》 |

|---|---|---|

|

10:54 |

前日の天気予報で 「明日は暑い1日で、真夏日となるところがあるでしょう」と言うことで晴れは担保されたようなので低山で岩場があり展望の効く山と言うことで湖東の箕作(みつくり)山縦走コースを歩くこととした JR近江八幡駅で近江鉄道に乗り継いで無人の市辺(いちのべ)駅に降り立つ |

|

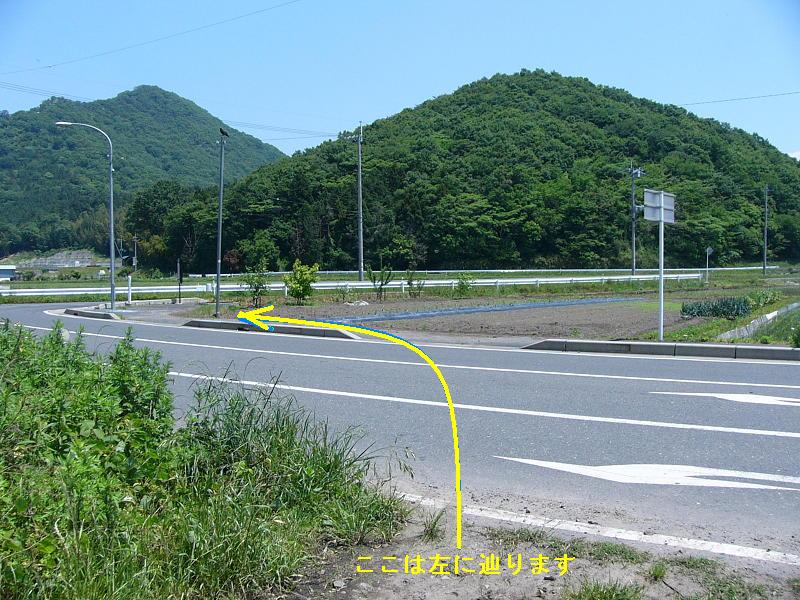

10:56 | まずは線路の南側を走る県道170号(高木八日市線)を100m程西へ戻るように進む |

|

10:57 | やがて“万葉の森・船岡山→”と書かれた道標に従って踏切を渡る |

|

10:58 | 線路の北側を通る国道421号に出ると正面に今回歩く小脇山~赤神(太郎坊)山の連なりが目に飛び込む |

|

10:59 | 国道を更に100m程西に辿ると右手にコンモリとした森が見えてくるので、車道を向い側に渡って阿賀神社の境内に足を進める |

|

11:01 |

蛇砂川を渡って真っ直ぐ進むと拝殿が正面から迎えてくれる そして拝殿の左手には綺麗に整備されたトイレが設けられているので、ここで出発前の準備をするのも良いかもしれない |

|

11:04 | 境内は公園のように道標も整備されているので、まずは万葉歌碑目指してノンビリと園内を散策する |

|

11:10 |

やがて大きな岩が現れると船岡山の案内板と万葉歌碑、そして万葉歌碑の由緒が書かれた案内板を眺めながら北へ向かう遊歩道を伝う ※歌碑には、この地を訪れた大海人皇子(おおあまのおおじ)と額田王(ぬかだのおおきみ)が詠んだ歌が刻まれている |

|

11:13 |

自然石で設えられた階段を上り下りして道標通り舟岡山(152m)山頂に着く 山頂には木製の展望台が備えられているが成長した樹木が邪魔して視界を遮られているのでここは素通りして、静かな石階段を下って船岡山を後にする |

|

11:22 | 道標通り進むと何故か畦道沿いの下草が茂った踏み跡を進むことになり |

|

11:23 | やがて舗装された県道208号(小脇西生来線)に飛び出するが、ここにも何故か道標は見あたらないまま左手に見える小脇山(おわきやま)方向に足を進める |

|

11:25 | さらに県道を横切って3m幅の農道が小脇山方向に伸びているので農道を直進して |

|

11:27 | 農道が左へ折れるところまで来ると、今まで姿を隠していた道標が現れて改めてこの道が正しいことを教えてくれる |

|

11:29 | 真っ直ぐ伸びる農道を進むと道端からは黄色や淡いピンクの花が見送ってくれる |

|

11:33 | やがて右手正面に竹藪が見え始めると道標のない右への細い分岐が現れるので、ここで右の竹林に足を進める |

|

11:34 |

竹林の道は手入れが行き届いているようで明るい陽射しを浴びて快適に足が進む ところどころで土から顔を出して見送ってくれるタケノコが5月下旬であることを忘れさせてくれる |

|

11:36 |

ほんの少しで左から十三仏参道が合流してくる 目の前に沢山の杖が網篭に差してあると言う事は、多くの方が参拝される山であることを容易に窺うことが出来る いよいよ山岳信仰の霊場に足を踏み入れることになり、ここには「新四国八十八箇所霊場」と書かれた石標と「是より七丁」と掘られた石標が立てられている |

|

11:40 |

やや急な石積の階段を登ってゆくと右左の道脇から色んな表情の石仏が迎えてくれる 竹林が途切れると明るい植林帯の中を急な石の階段道が続く |

|

11:49 |

竹林に足を踏み入れて15分程で、階段道の途中に四阿(あずまや)の立てられた台地に着く 四阿の天井には十三仏の由緒が書かれているが、歴史は古く推古天皇の代まで遡ることになるそうだ |

|

12:04 | やがて勾配も一段と増して道幅も広がり、まるで山城の城郭のような石垣が見えてくる |

|

12:05 |

階段を登り切ると小広い台地が現れ、目の前には十三体の仏様が刻まれていると言われる巨岩が聳えている また右手前にはこのような山の中に珍しいトイレが設けられていて、十三仏が地元の人々に今も親しまれていることが窺える 巨岩の右側には石の鳥居も付けられているが私の目では十三体の磨崖仏を確認することが出来ないまま先に進むことになる |

|

12:15 | 巨岩の左から石段を伝い登ると展望の良い広場と小さな社殿が迎えてくれるが、10名程の先客が昼食を楽しまれているのでさらに展望の良い岩戸山まで足を伸ばすことにする |

|

12:17 | 賑やかな社殿前の広場を通り抜けて奥に続く石段を登り、 |

|

12:19 | 更に先程見上げた十三仏の巨岩の背中を捲くように岩場に付けられた道を上る |

|

12:21 | 巨岩を見下ろす位置にある手摺りの付けられた岩場の狭い台地からは南西方向に広がる長閑な田園風景が、そして背後には雪野山や鏡山、遠慮がちに顔を覗かせる三上山が望武庫とが出来る |

|

12:24 | 台地のすぐ上は分岐になっていて左には兜山の別名が付けられている岩戸山(320m)の山頂があるので立ち寄って絶景をオカズに昼食タイムとする |

|

12:26 - 12:42 |

すぐ登り付ける岩戸山山頂では紅白の注連縄を懸けられたご神体の兜岩が迎えてくれる さすがご神体の上に腰掛けることは出来ないので少し外れた岩に腰掛けてコンビニ弁当を広げる 気持ちの良い爽やかな風が通りすぎて手元の温度計でも24℃と快適さを示している |

|

12:45 | 食後は先程の分岐まで戻り雑木に覆われた尾根道を辿る事になるが、途中には倒木の出迎えもあって岩戸山までの道とは異なり、見晴らしもなく明らかに人通りの少ないコースであることが判るが自然林に囲まれているので四季の移ろいを感じるにはうってつけのようだ |

|

12:55 |

やや急な尾根道に変わるとほんの一登りで小脇山(おわきやま)(373.6m)に着く あまり眺望は期待できそうにない静かな山頂は物々しい山名板もなくヒッソリとした佇まいを見せてくれる そして山頂の中央には三等三角点(点名:老蘇 標高:373.41m)が打たれているので例によってソッと踏んで山頂を辞す事にする |

|

12:56 | 雑木の切れ目からはこの後立ち寄る事になっている赤神山の急峻に切れ落ちた山肌が目を惹く |

|

13:16 |

殆ど起伏のない稜線を20分程北東に進むとY字分岐が現れる 道標には“←箕作山”と案内されているのでここは左へ登る道を採るが、右の道は箕作山(みつくりやま)のピークを捲く道のようだ |

|

13:20 | 少し登れば今回の最高峰でヒッソリとした箕作山(375.3m)山頂に着くがこの峰も展望が無いためか、あまり立ち寄る人が少ないようで雑木に囲まれた山頂の山名板も遠慮気味に少し隠れた位置に付けられている |

|

13:27 |

コースは山頂からほぼ東に伸びてゆく 5分少々で右に直角に折れて南へ辿ることになるが、足元に付けられた手造りの道標によると少し不明瞭な分岐を200m程直進すれば箕作城址に辿り着くようだが今は立ち寄らずにこの分岐を右折する |

|

13:32 |

少しヤブっぽい道を5分程進むと次の分岐が現れる 右への道は最後に向かう赤神山から太郎坊宮への道だが、まずは左へ聖徳太子の創建と伝えられる古刹「瓦屋禅寺」への道が別れるので立ち寄るために一旦左へ下る事とする |

|

13:34 |

尾根筋を100mも足を進めると再び分岐に迎えられる 尾根筋を直進する道は延命公園に至るので今は“←瓦屋寺すぐ”と書かれた道標に案内されて左の支谷へ下る |

|

13:41 |

最初の分岐から10分で左に墓所を見やり、金色の観音立像前の展望台から石段を下ると瓦屋寺の参道横に降り立つ 参詣道を左奥に辿ると重要文化財に指定されている本殿に着くが、この本堂は単層入田屋造りで珍しい茅葺きの屋根になっている |

|

13:52 | 少し坂道を登り返して、太郎坊宮方面に足を進めると数分で平坦な尾根上に設えられた休憩所の見送りを受け |

|

13:57 |

さらに5分で分岐に着く 太郎坊宮へは左の道を下ることになるが、展望の良い赤神山へ立ち寄るために右への坂道をピストンして見る |

|

14:03 | 露出した大きな岩が目に着き出すと山頂は間近で少しずつ前方の視界が広がってくる |

|

14:07 - 14:12 | 古代の岩座(いわくら)を思わす大きな露岩に占められた赤神山(Ca.355m)からの眺望は低山とは思えない程素晴らしく、遠望は靄って望むことが出来ないが南東方向には一際目を惹く大きな鈴鹿の山塊が横たわって見え、なかでも鈴鹿第二の高峰・雨乞岳がドッシリとした山容を誇らしげに見せてくれる |

|

14:15 |

分岐まで戻り右への道を緩やかに太郎坊宮目指して下る 山全体が御神体と言うことで伐採を免れた山肌には、ほとんど植林を目にすることは出来ない |

|

14:25 |

赤神山を東側から捲いて下ると10分ほどで岩肌にしがみつくように建てられた太郎坊宮に着く ※太郎坊というのは神社を守護している天狗の名前で、京都鞍馬の次郎坊天狗の兄だといわれている |

|

14:26 | 御霊水のある龍神舎を潜ると表参道に飛び出すので、暫く境内の様子を確かめた後は上に向かって足を進める |

|

14:28 | 拝殿の屋根越しに巨大な岩が見えるのでさらに上への石段を登って見ると、石段の奥に「夫婦岩」と書かれた立て札が見えるので最後の階段を登って夫婦岩に足を進める |

|

14:29 |

※夫婦岩は幅80㎝長さ12mの巨岩で、割れ目の隙間を通って本殿に辿り着く必要があるが、嘘つきな人が通ると途端に岩に挟まれてしまうとの謂われがある そして本殿前の展望台からは夫婦岩と眼下に広がる蒲生野を一望する事が出来る |

|

14:32 | 一渡り絶景を楽しんだ後は裏参道を少し下ってみる |

|

14:34 | 裏参道は途中から表参道への石段を辿って合流する |

|

14:40 | 表参道は740段の階段と今も寄進が続いているという鳥居の参道が麓まで導いてくれる |

|

14:58 | 後は舗装された道路をひたすら太郎坊宮前駅に向かって歩く事になるが、途中から振り返ってみると累々とした岩を積み上げたピラミダルな赤神山(太郎坊山)が午後の陽射しを浴びて見送ってくれる |

|

15:02 | やがて無人の近江鉄道・太郎坊宮前駅に着くので、1時間に3本の電車を待つ間にみつくり山ウォークマップで歩いたルートをなぞった後長閑な蒲生野を後にする |