| 墌惉帥 乣 桍惗奨摴<戧嶁偺摴>(517.6m) 乣 嫽暉帥 |

|

|

| 仾乽抧恾乿忋偺仜報傪僋儕僢僋偡傞偲偦偺埵抲偺夋憸傪昞帵偟傑偡丅 | |

| 墌惉帥 乣 桍惗奨摴<戧嶁偺摴>(517.6m) 乣 嫽暉帥 |

|

|

| 仾乽抧恾乿忋偺仜報傪僋儕僢僋偡傞偲偦偺埵抲偺夋憸傪昞帵偟傑偡丅 | |

| 俀侽侽俆擭侽俁寧俁侾擔 乮栘梛擔乯撥傝帪乆惏傟 儊儞僶乕丗俆恖 |

|---|

| 曕峴嫍棧丂侾俀丏俉噏乛曕峴帪娫丂係帪娫俆俁暘 乮媥宔帪娫丂侾帪娫侾侽暘乯 強梫帪娫丂俇帪娫侽俁暘 |

|---|

|

乻儗億乕僩夋憸乼 伀僋儕僢僋偱夋憸偑奼戝偟傑偡丅 |

摓拝 - 弌敪 | 乻儖乕僩億僀儞僩偺偁傜傑偟乼 |

|---|---|---|

|

10:09 |

嬤揝撧椙墂俋帪係俁暘敪偺僶僗偱侾侽帪俇暘偵崱夞偺僗僞乕僩抧揰擡怞嶳乮偵傫偵偔偣傫乯僶僗掆偵拝偒丄弨旛偑惍偭偨偲偙傠偱傑偢墌惉帥乮偊傫偠傚偆偠乯偺掚墍嶶嶔偐傜曕偒巒傔傑偡丅 仸梋桾偑偁傝偡偓偰娞怱偺僨僕僇儊傪帺戭偵朰傟偰棃傑偟偨偺偱丄崱夞偼堦晹暘傪実懷揹榖偺僇儊儔偱曗偆偙偲偵偟偰摨峴幰偺僨僕僇儊棅傝偲側傝傑偟偨丅 |

|

10:11 | 僶僗摴傪彮偟栠偭偰傑偢偼墌惉帥偵棫偪婑傞偨傔偵丄塃庤偵搉偝傟偨拲楢撽傪愽偭偰嫬撪偵擖傝傑偡丅 |

|

10:13 | 暯埨婜偺忩搚幃掚墍偲揱偊傜傟傞掚偵墶偨傢傞抮偵増偭偰恑傒傑偡偲丄極栧偺墱偵庨揾傝偺擇廳搩偲廫嶰廳愇搩偑尒偊偰偒傑偡丅丂懠偵傕塣宑嶌偲尵傢傟傞戝擔擛棃憸傗弔擔摪丄敀嶳摪側偳偺崙曮偑偁傞傛偆偱偡偑崱夞偼抮偺斎傪扝傞偺傒偱墌惉帥傪帿偟傑偡丅 |

|

10:22 |

嵞傃僶僗摴偵弌偰搶奀帺慠曕摴傊偺擖岥偑尒偊傞岦懁偵墶抐偟偰丄撿偵懕偔俀倣暆偺愇忯傪僲儞價儕偲扝傝傑偡丅 嬻偵偼敄塤偑奼偑偭偰偄傑偡偑帪愜幩偡梲岝偼抔偐偄宨娤傪墘弌偟偰偔傟傑偡丅 |

|

10:25 | 傗偑偰墌惉帥曟抧傪嵍偵尒偰暘婒傪塃偵嵦傝丄榋抧憼偵尒庣傜傟側偑傜暯扲側摴傊曕傒傪恑傔傑偡丅 |

|

10:30 | 倄帤偵暿傟傑偡偑丄摴昗偵廬偭偰傗傗搊傝壛尭偺嵍傊偺摴傪嵦傝傑偡丅 |

|

10:56 - 11:00 | 栘楻傟擔偺幩偡夣揔側帺慠椦偺拞傪娚傗偐偵搊傝傑偡偑丄崱夞偑崱擭弶傔偰偺曕偒偲偄偆儊儞僶乕傕偄傑偡偺偱丄偙偺曈傝偱嵟弶偺彫媥巭傪嫴傒傑偡丅 |

|

11:07 | 寉偄傾僢僾僟僂儞傪夁偓傑偡偲慜曽嵍庤偵旤偟偔僪乕儉宍偵姞傝崬傑傟偨拑敤偑奼偑傝傑偡丅丂偙傟偐傜怴夎偑弌偰偒傑偡偲晜偒弌傞傛偆側庒椢堦怓偵暍傢傟傞偙偲偱偟傚偆丅 |

|

11:13 | 僗僞乕僩偟偰侾帪娫丄帺慠曕摴偼戝帨愬偐傜墑傃傞峀偄曑憰楬偲崌棳偟偰撿惣曽岦傊偲摫偄偰偔傟傑偡丅 |

|

11:29 | 曑憰楬偼娚偔壓傝傑偡偑丄慜曽偑奐偗偰偒傑偡偲暯扲側揷墍抧懷偵曄傢傝 |

|

11:30 |

傗偑偰俿帤楬偵撍偒摉偨傝傑偡偑丄偙偙偼摴昗捠傝塃偵恑傒傑偡丅 塃庤偺彫崅偄強偵拑敤偑奼偑偭偰偄傑偡偑丄偙偺拞偵屲広抧憼偑惷偐偵樔傫偱偄傞偦偆偱偡偑偙偙偱傕墶栚偱尒偰捠傝偡偓傑偡丅 |

|

11:39 |

侾侽暘庛偱僀儞僪偺惞愓偐傜晅偗傜傟偨偲偄偆楌巎傪姶偠偝偣傞惥懡椦乮偣偨傝傫乯偺廤棊傪尒偰夁偓傑偡偲惥懡椦摶偵拝偒傑偡丅 偙偙偐傜塃庤偺敧拰恄幮傊偺愇抜慜傪塃偵愜傟偰惗棶棦乮傆傞偝偲乯偵捠偠傞嵶偄摴傪恑傫偱朏嶳乮傎傗傑乯愇暓偵棫偪婑傝傑偡丅 仸摶偵偼僉儗僀偵惍旛偝傟偨僩僀儗偑偁傝傑偡丅 |

|

11:44 | 俆暘掱偱廱彍偗偺嶒偵摴偑幷抐偝傟偰偄傑偡偺偱奐偗偰捠傝傑偡丅 |

|

11:46 | 摴抂偵偼挘傝弰傜偝傟偨廱彍偗偺僱僢僩偑巄偔懕偒傑偡丅 |

|

11:46 | 惷偐側庽椦偺拞偵怢傃傞椦摴傪僲儞價儕扝傝傑偡丅 |

|

11:50 | 廱彍偗偺嶒偐傜俆暘掱娚傗偐側怉椦懷傪壓傝傑偡偲嵍傊偺暘婒偑尰傟傑偡偺偱丄彫偝側摴昗偵廬偭偰嵍偺朏嶳搊嶳摴傊嬋偑傝傑偡丅 |

|

11:59 | 摴偼偡偖僒僒偵暍傢傟偨庽椦偺彫宎偲側傝傑偡偑丄傛偔摜傑傟偰偄傑偡偺偱柪偆怱攝偼偁傝傑偣傫丅 |

|

12:01 - 12:43 |

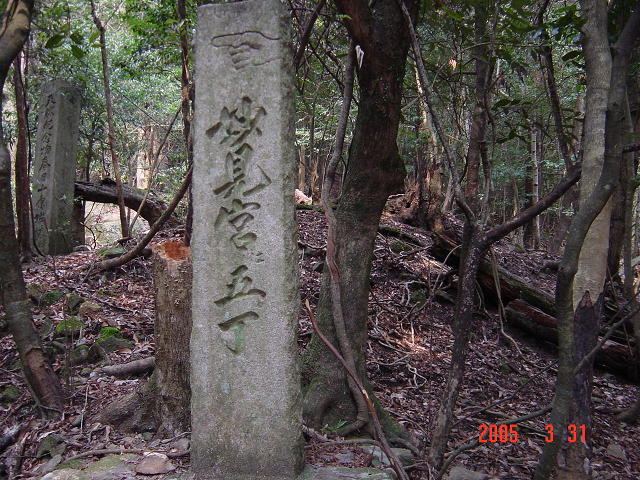

惥懡椦摶偐傜侾侽暘偱旜崻忋偺娾偵孈傜傟偨朏嶳愇暓偵摓拝偱偡丅 仸偙偺抧偵偁傞擃幙偺撧椙愇偺愇拰偵擇柺偺擛棃憸傪敿擏挙偟偨傕偺偱撧椙帪戙屻婜偺嶌偲揱偊傜傟偰偄傞偦偆偱偡丅丂傑偨埲慜偼墶搢偟偵側偭偰偄偨傕偺傪徍榓侾侾擭偵懞恖偵傛偭偰惓棫偝傟偨偦偆偱偡丅 |

|

仸帪娫傕傛傠偟偄傛偆偱丄愇暓慜偺暯扲側応強傪庁傝偰偍妝偟傒偺拫怘僞僀儉偲偟傑偡丅 | |

|

13:08 |

怘屻偼搊傝偵捠偭偨廱彍偗偺嶒傪掲傔偰丄惥懡椦摶傑偱栠傝傑偡丅 摶偐傜搶奀帺慠曕摴傪俆侽倣掱惣偵扝傝傑偡偲摶偺拑壆偑偁傝傑偡丅丂偦偺愄晲寍幰払偑堸傒戙偺偐傢傝偵抲偄偰偄偭偨偲偄偆屆傔偐偟偄庬巕搰廵傗憚丄偝傜偵偼恄摴柍擮棳偺晲寍挔側偳偑巆偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅 |

|

13:13 | 傎偲傫偳幵偑捠傜側偄曑憰楬傪俆暘傕惣傊扝傝傑偡偲愇愗摶偵拝偒傑偡偺偱丄摴昗偵廬偭偰嵍偺嵶偄嶳摴傪抧崠扟愇孉暓偵岦偐偄傑偡丅 |

|

13:16 | 拞暊摴傪偐傜傒側偑傜彮偟恑傒傑偡偲媫側奒抜偺壓傝偑懸偭偰偄傑偡丅 |

|

13:24 | 偮偯傜愜傟偺媫幬柺傪壓傝偒偭偨偲偙傠偱抧崠扟尮棳晅嬤偵壦偗傜傟偨彫偝側嫶傪搉傝傑偡丅 |

|

13:27 | 宬扟増偄偺娚傗偐側搊傝偼庽椦懷傪朌偆傛偆偵懕偄偰偄傑偡丅 |

|

13:43 - 13:49 |

嶁傪搊傝偒偭偨偲偙傠偱抧崠扟愇孉暓偑寎偊偰偔傟傑偡丅 仸愇傪愗傝弌偟偨屻偺娾敡偵俇懱偺暓憸偑慄崗偝傟偰偄傑偡丅 |

|

仸愇暓偼庨揾傝傪巤偝傟偨傕偺偱拞墰偵偼栱栌暓丄嵍偼栻巘憸丄塃偼廫堦柺娤壒憸偑孈傜傟偰偄傞偦偆偱丄撧椙帪戙屻婜偺嶌偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅 | |

|

13:56 | 摴側傝偵扝傝丄俆暘掱偱撧椙墱嶳僪儔僀僽僂僃僀傊偺奒抜偑尰傟傑偡丅 |

|

13:57 | 傗偑偰撧椙墱嶳僪儔僀僽僂僃僀偵撍偒摉偨傝傑偡偺偱幵偵拲堄偟偰墶抐偟傑偡丅 |

|

13:58 | 幵摴偺斀懳懁偵偼抧崠扟怴抮傊懕偔摴偑娚傗偐偵搊偭偰偄傑偡偺偱丄摴昗偵廬偭偰怴抮傪栚巜偟傑偡丅 |

|

14:02 |

娚偔壓傝曉偟傑偡偲塃屻曽偐傜偺摴偲崌棳偟偰抧崠扟怴抮偵拝偒傑偡丅 仸抮偺廃埻偼暯扲側峀応偵側偭偰偄偰丄惍旛偝傟偨僩僀儗傕寶偰傜傟偰偄傑偡丅 |

|

14:06 - 14:17 |

傗偑偰塃庤慜曽偵峳栘枖塃塹栧偑帋偟巃傝傪偟偨偲揱偊傜傟傞庱愗傝抧憼偺巔傪尒傞帠偵側傝傑偡偑丄嬤偯偄偰僕僢僋儕尒偰傒傑偡偑偦偺帪偵弌棃偨偼偢偺搧偺彎愓傪妋偐傔傞帠偼弌棃傑偣傫偱偟偨丅 朤偵寶偰傜傟偨埬撪斅偑柍偗傟偽慡偔晛捠偺偍抧憼條偵尒偊傑偡偑丄杮摉偵偦傫側敱偁偨傝側強嬈傪枖塃塹栧偑峴偭偨偺偱偟傚偆偐丠媈栤傪書偒側偑傜懌傪恑傔傞帠偲偟傑偡丅 |

|

14:25 |

偙偺曈傝偐傜弔擔嶳傑偱偺宬棳増偄偺摴偑乬戧嶁偺摴乭偲屇偽傟偰偄傞偲偙傠偱丄彮偟曕偒偵偔偄愇忯偺摴傪娚傗偐偵壓偭偰峴偒傑偡偲塃庤愳岦偐偄偺娾暻偵挬擔娤壒偑尒偊偰偒傑偡丅 仸挬擔娤壒偼姍憅拞婜偺嶌偱拞墰偑栱栌丄嵍塃偵抧憼曥嶧傪攝偟偨嶰懱偺杹奟暓偱偡丅 |

|

14:28 |

偝傜偵庯偺偁傞愇忯傪懌壓偵拲堄偟側偑傜宬棳増偄偵僲儞價儕偲壓傝傑偡丅 仸庱愗傝抧憼偐傜懕偔愇忯偺摴偼峕屗帪戙拞婜偵撧椙曭峴偵傛偭偰晘偐傟偨傕偺偲婰榐偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅 |

|

14:37 | 挬擔娤壒偐傜侾侽暘丄塃庤拞暊偵崗傑傟偨嶰懱抧憼偑尒憲偭偰偔傟傑偡丅 |

|

14:40 |

偡偖愭偺彮偟塃墱偺尒忋偘傞娾暻偵偼梉擔娤壒偑変乆傪尒壓傠偟偰偄傑偡丅 仸栱栌怣嬄偑惙傫偩偭偨姍憅帪戙偺嶌偱丄幚嵺偼娤壒偱偼側偔栱栌暓偩偲尵偆偙偲偱偡丅丂梉塮偊帪偑嵟傕恄乆偟偄巔傪尒偣偰偔傟傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅 |

|

14:44 | 偆偭偐傝偡傞偲尒夁偛偟偰偟傑偄偦偆側摴抂偺塃榚偵偁傞彮偟戝偒傔偺愇棤偵怮暓偑崗傑傟偰偄傑偡丅丂嬤偔偵偁偭偨巐曽暓乮栻巘丄庍夀丄栱栌丄戝擔擛棃乯偺堦懱偑揮偘棊偪偨傕偺偱丄幒挰帪戙慜婜偺嶌偲尵傢傟偰偄傑偡丅 |

|

14:54 | 俆侽侽倣掱曕偄偰愇忯偑搑愨偊傞崰丄塃庤偵柇尒媨嶲寃摴傪尒憲傝傑偡丅 |

|

14:56 | 偡偖嵍庤偺擻搊愳増偄偵寶偮崅偝偑俁倣傕偁傝偦偆側戝偒側愇摂饽偵尒庣傜傟側偑傜桍惗奨摴曕偒傕偦傠偦傠廔傢傝偵嬤偯偒傑偡丅 |

|

15:00 | 庽椦偑愗傟偰嫶傪搉傞偲偙傠偵乬桍惗奨摴擖岥乭偺昗幆偑尰傟傑偡丅丂偙偙偐傜偼巗奨抧偺曑憰摴楬傪僑乕儖傑偱曕偔偙偲偵側傝傑偡丅 |

|

15:23 | 搑拞丄怴栻巘帥傊偺擖岥庤慜偐傜巙夑捈嵠媽嫃慜傪捠傝傑偡丅 |

|

15:35 - 15:42 | 嶋抮偵棫偪婑偭偰乬晜偒屼摪(?)乭偱嵟屻偺媥宔傪嵦傝傑偡丅 |

|

16:12 | 偦傠偦傠梊掕帪娫偺侾俇帪偑嬤偯偄偰偒傑偟偨偺偱嵟屻偵嫽暉帥偵棫偪婑偭偰丄栘憿偱偼嵟傕崅偄偲尵傢傟傞屲廳搩偺榚偐傜崱夞偺僑乕儖嬤揝撧椙墂偵摓拝偱偡丅 |